In Waterworld, un film uscito alla metà degli anni ’90, il mutante Mariner (Kevin Costner) viveva, grazie e piedi palmati e branchie, in un pianeta ormai completamente sommerso dagli oceani in conseguenza del riscaldamento globale. Un’ipotesi di adattamento “evoluzionistico”, sicuramente suggestivo ma del tutto fantasioso, quanto meno in relazione agli orizzonti temporali “umani” (o quelli che Enzo Tiezzi chiamava i “tempi storici” della cultura umana, contrapponendoli ai “tempi biologici” dell’evoluzione). Più verosimile, purtroppo, la reazione “adattativa” della società distopica raccontata nella recente serie The Handmaid Tale (tratta dal romanzo di Margaret Atwood), dove la risposta al cambiamento climatico assume le forme di una società violenta, repressiva e misogina, la cui classe dominante difende la continua sopraffazione giustificandola anche con la necessità di ridurre le emissioni di CO2 e garantire continuità ad un genere umano la cui sopravvivenza è messa in forse da una catastrofica crisi di natalità.

Un monito – se mai ce ne fosse bisogno – per ricordarci che la sostenibilità ambientale è inscindibile da equità economica e sociale, inclusività e solidarietà.

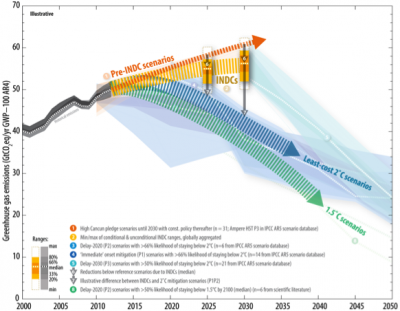

Il cambiamento climatico è entrato nell’immaginario collettivo, mentre fatica ad imporsi – con l’attenzione che meriterebbe – nell’agenda politica, economica e sociale del pianeta. Di certo, il cambiamento non è più una ipotesi accademica (se non in alcune residue sacche di scetticismo, che peraltro hanno trovato insperata sponda nell’attuale Presidenza Americana) ma una realtà; gli obiettivi di Parigi, il cui raggiungimento appare tutt’altro che scontato, consentirebbero al più di contenere entro dimensioni al più accettabili le conseguenze delle emissioni antropogeniche di gas climalteranti, non certo di evitarne gli effetti sul clima mondiale. Conseguenze significative dell’incremento di concentrazioni di CO2 ci saranno comunque, e si verificheranno in tempi tali da escludere qualsiasi ipotesi di adattamento “evoluzionistico” del genere umano. Sarà la società umana a doversi adattare, non la specie umana in quanto tale. Per meglio dire, la società umana potrà quanto meno provare ad adattarsi, la specie umana – come noi la conosciamo – non ne avrebbe comunque il tempo.

Adattamento al cambiamento climatico, dunque. Il termine adattamento richiama peraltro una situazione sub-ottimale, quando non “di ripiego”, rispetto allo status quo; una situazione caratterizzata da costi (non solo monetari) anche rilevanti. Ci si adatta ad usare un paio di scarpe malconce quando non se ne possono comprare nuove. Ci si adatta a dormire in tanti nella stessa stanza quando non sono disponibili spazi più confortevoli. Adattarsi significa adoperarsi per minimizzare i disagi, o i danni, in una situazione in caratterizzata da un radicale cambiamento, situazione che non necessariamente sarà confortevole, né rassicurante. Sotto questo profilo, la frequenza con cui documenti programmatici e strategici elaborati in materia, a livello sia governativo che accademico, ricorrono a rappresentazioni e concetti che puntano ad accreditare soluzioni per l’appunto confortevoli e rassicuranti appare quanto meno fuori luogo.

Un esempio viene dalla locuzione win win (concetto in virtù del quale, le soluzioni da adottare in funzione adattativa potrebbero, o addirittura dovrebbero, essere comunque vantaggiose anche da tutti gli altri punti di vista), che molti piani e documenti programmatici assumono quale criterio prioritario di selezione di strategie interventi. Intendiamoci, può ben essere che ragionando sulle strategie di adattamento si possano delineare anche soluzioni win win, ma se (o quando) il mutamento climatico farà sentire i suoi effetti in termini urgenti e drammatici, la difesa di persone, beni e strutture da quegli effetti diventerà una priorità assoluta, e la pretesa di adottare solamente (o anche solo preferibilmente) soluzioni “a costo zero” (o a doppio dividendo) assomiglierà sempre più alla proverbiale pretesa della “botte piena e moglie ubriaca”.

Viviamo una fase storica caratterizzata dalla consapevolezza diffusa, ma non ancora metabolizzata, circa la portata e le conseguenze del cambiamento col quale l’umanità potrebbe trovarsi a fare i conti in un prossimo futuro.

Potremmo definirla una fase “post scetticista”: nessuno (o quasi nessuno) nega ormai gli effetti sul clima delle emissioni antropogeniche, e proliferano piani e strategie per la riduzione delle emissioni e l’adattamento al cambiamento climatico. Nessuno nega, ma molti continuano a ritenere che le esigenze di lotta al cambiamento climatico, e quelle di adattamento, debbano comunque essere subordinate alle esigenze della crescita economica: «Va bene promuovere l’energia dolce, ma il gas costa meno», sostengono – ancora recentemente – autorevoli ed ascoltati opinion maker. E, ancora, «le rinnovabili sono un lusso, e noi tutti stiamo pagando quel lusso nella nostra bolletta» (se invece, seguendo quegli stessi opinion maker, avessimo imboccato alcuni anni fa la strada nucleare, avremmo oggi in bolletta i relativi costi, e nessun kWh in rete; ma tant’è…). Anche se è ormai difficile sostenere una diretta relazione fra andamento del PIL e benessere sociale, si continua ad anteporre a qualsiasi altra considerazione l’obiettivo della crescita, alimentando nella pubblica opinione l’idea di una pretesa contrapposizione fra sviluppo economico e sviluppo sostenibile, in virtù della quale strategie e politiche di contrasto e adattamento al cambiamento climatico non devono in nessun modo interferire con i modelli di crescita business as usual.

In tutto questo, la consapevolezza del tema “cambiamento climatico”, pur evidente nelle politiche europee degli ultimi anni, appare solo formalmente recepita nell’agenda politica di diversi stati membri (a cominciare dal nostro paese); sembrerebbe anzi che – nella percezione diffusa – alcune decine di migliaia di migranti costituiscano attualmente, per gli oltre 700 milioni di cittadini europei, un problema ben più sentito e grave di qualunque altra “emergenza”; un problema talmente sentito da mettere potenzialmente in crisi quella stessa costruzione europea che, ad oggi, è stata l’unico vero attore di pur timide politiche di contrasto e adattamento al cambiamento climatico.

Insomma, la narrazione tuttora prevalente è quella in virtù della quale, pur manifestando l’attenzione del caso ai mutamenti climatici, non si intendono mettere in discussione scelte, priorità e consuetudini consolidate. L’attuale dibattito politico, nel nostro paese e non solo, appare dunque sostanzialmente estraneo al tema, preferendo concentrarsi su altre questioni, e relegando quello del cambiamento climatico nel limbo delle questioni “di fondo”, tanto scontate quanto poco considerate nella definizione di mirate ed efficaci politiche (siano esse di contrasto che di adattamento). La cosa preoccupante è che questo atteggiamento non è limitato alla sfera degli scettici irriducibili, ma traspare, sia pure in forme e modi articolati, nella gran parte delle posizioni politiche, e conseguentemente di piani e documenti strategici elaborati a livello nazionale come a livello regionale.

Non stupisce dunque il fatto che, nel distaccato e distratto dibattito, si impongano termini e concetti evocativi, che promettono facili soluzioni a problemi che comunque sono di là da venire. Come il win win, appunto. O come l’altrettanto evocato (ed evocativo) concetto di resilienza. Una proprietà osservata negli ecosistemi (e nella scienza dei materiali) viene rapidamente metabolizzata e presentata come soluzione pronta e sicura, quasi si trattasse di un claim pubblicitario: «Cambiamento climatico? Resilienza!» (basta la parola, come recitava un antico carosello televisivo).

Il fatto è che anche la resilienza ha i suoi costi e le sue implicazioni, e si tratta – si considerino gli esempi mutuati dall’ecologia – di costi ed implicazioni tutt’altro che irrilevanti. Detto in altri termini, l’ecosistema può essere resiliente, ma si tratta di una proprietà del sistema nel suo complesso, non necessariamente estesa alle sue singole componenti. Ne consegue che, in una strategia di “recupero” delle funzionalità ecosistemiche a valle di un evento perturbante (o catastrofico), possono rientrare ad esempio la sostituzione di una popolazione, o di una o più specie, ad opera di altre popolazioni e di altre specie, o la modifica anche radicale delle piramidi alimentari e dei cicli della materia e dell’energia.

La specie umana non avrà tempo di adattarsi (in senso evoluzionistico); la società umana potrà tentare di farlo (in senso economico-sociale, e in senso culturale). Gli ecosistemi si adatteranno sicuramente; il problema è a quale costo: nello scenario del sistema ecologico resiliente, quella umana è una variabile, non certo una costante.

Anche le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali continuano peraltro ad avere un grande appeal, fra gli opinion maker come fra i decisori, soprattutto in un paese come il nostro, dove le “grandi opere” continuano a svolgere un ruolo rilevante nella costruzione del consenso. Consideriamo ad esempio il caso di Venezia. Adattamento all’innalzamento del livello delle acque a Venezia può significare rialzare le fondamenta delle insulae, oppure (o anche) spendere miliardi in un’opera faraonica (a cominciare dal nome) che peraltro sembra non funzionare tanto bene (o peggio, potrebbe non funzionare per niente. Adattamento può significare anche, come diceva qualche tempo fa un noto sindaco della città lagunare, usare di tanto in tanto stivali di gomma. Soluzione non certamente confortevole. Ma l’adattamento (così come la resilienza) non necessariamente garantisce comfort.

Adattamento significa mantenere condizioni di “abitabilità” dell’ambiente, naturale e costruito, per la popolazione umana. Condizioni di abitabilità che potranno variare in funzione dell’entità che i fenomeni indotti da cambiamento climatico assumeranno nel breve e medio termine; condizioni da costruire secondo una scansione temporale che non dipende dalla nostra capacità di programmazione, ma dal verificarsi di scenari che ad oggi non siamo nemmeno in grado di prevedere con ragionevole certezza.

Saremo in grado di affrontare questa sfida? Dovremo farlo per forza; prima però dell’adattamento “fisico” al clima che cambia, dovremmo misurarci con un adattamento “culturale”: adattarci all’idea stessa di adattamento, dunque.

Non sarà facile: la nostra cultura è tendenzialmente abitudinaria – per non dire conservatrice – e siamo poco propensi a convivere con il cambiamento e con l’incertezza. Solo superando i vincoli culturali e politici che limitano di fatto la possibilità di azione su un gran numero di variabili (economiche, tecniche, progettuali, sociali e culturali) potremo imparare ad adattarci a quel cambiamento che noi stessi abbiamo innescato, e provare a costruire un futuro realmente sostenibile per le prossime generazioni.